いぼの症状

いぼの悩み、

原因に合わせた治療で解決

『いぼ』とは、皮膚の一部が盛り上がってできる“できもの”の総称です。

いぼの症状は原因や発症部位によって大きく異なります。医学的には、ヒトパピローマウイルス(HPV)が小さな傷から皮膚の内部に入り込むことによって発症するものを『尋常性疣贅じんじょうせいゆうぜい』と呼びます。

固くて表面がザラザラして通常は痛みやかゆみなどの自覚症状を伴うことはありません。一方、伝染性軟属腫ウイルスによる“水いぼ”は柔らかくてドーム状に盛り上がっていることが多いです。また、これらのウイルス感染によるいぼは、内部に潜んでいるウイルスがいぼの周囲に広がるため、多発しやすいのも特徴の1つとなっています。

また、他のウイルス感染によるものや、“ペンだこ”や“魚の目”などのように皮膚の一部に慢性的な刺激が加わることによって生じるものもあります。

いぼ(疣贅)は発症する部位や原因によって見た目・痛みの有無などが大きく異なります。その他、摩擦によって生じるいぼ(疣贅)は徐々に大きくなり、色素沈着を引き起こすことも多く、痛みやかゆみを伴うケースもめずらしくありません。感染性のものや、痛みなどの自覚症状がある場合、また外見的に問題となる場合、広がっていく場合などは治療が必要となります。

このような場合はご相談ください

- いぼができた

- かゆみや痛みがある

- いぼが中々治らない

- 治療しても再発する

いぼの原因

いぼ(疣贅)の多くは、皮膚の小さな傷などからヒトパピローマウイルスや伝染性軟属腫ウイルスなどのウイルスが感染することによって引き起こされます。これらのウイルスは、特にアトピー性皮膚炎などを代表とするアレルギー疾患や乾燥肌の方、つまり、角質層のバリア機能が低下する病態に感染しやすいとされています。そのほかにも、靴や筆記用具などによる慢性的な刺激が皮膚に加わることによって生じる「胼胝べんち(たこ)」や、骨の突出による刺激で生じる「鶏眼けいがん(うおのめ)」、首やわきの下などに生じる「軟性線維腫なんせいせんいしゅ」もあります。また、皮膚の悪性腫瘍がいぼの様な外見を示すケースもあり、慎重な鑑別が必要となります。

いぼの診断

いぼ(疣贅)の多くは外観的な見た目から、肉眼的に診断をつけることが可能です。中には悪性腫瘍によるものもあるため、慎重な判断が必要になります。さらに詳しくみるためには、下記の検査を行うことがあります。

ダーモスコピー検査

ダーモスコピーとはダーモスコープという特殊な顕微鏡のことで、病変の構造を詳しく観察することができます。見た目や病変の血管なども含めた皮膚の深層までの状態を観察することができるので、疣贅を診断するためにとても有用な検査です。

病理組織学的検査

医師がいぼの一部または全体を切除し、顕微鏡で細胞の状態を詳しく調べます。この検査により、いぼの種類(尋常性疣贅・脂漏性角化症・ウイルス性疣贅など)や、悪性の可能性がないかを判断します。特に、急に大きくなったり、色が変化したりするいぼの場合、良性か悪性かの鑑別が重要です。

遺伝子検査

最終的にダーモスコピー、病理組織学的にも診断がつかない場合には、専門的な施設で遺伝子検査を行うこともあります。PCR法、LAMP法と呼ばれる方法で遺伝子検査を行うことで、かなり高感度でHPVの型まで同定することができます。

いぼの種類

尋常性疣贅(HPV-2,23,57)

尋常性疣贅は最も多いウイルス性疣贅(いぼ)であり、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染によるもので、糸状疣贅やモザイク疣贅も含まれます。手掌や足底に多く、あまり盛上がらずに表面がざらざらしています。糸状疣贅とは、顔や首で細長い突起を作ることが多いです。モザイク疣贅とは、いくつかの疣贅が癒合して、敷石状になったものです。敷石のような外観になるためモザイク疣贅といわれます。液体窒素で治療が不十分だったときにはリング状に再発することが多く、ドーナツ疣贅(リング疣贅)と呼ばれます。HPVは小さな傷から感染することが分かっており、感染すると症状がない状態で長い間にわたって潜伏すると考えられています(潜伏持続感染)。

その後、HPVが増えると皮膚の表面に疣贅としてでてきます。皮膚の角質が落ちるとその中のHPVが、また他の傷から侵入し、感染することで疣贅の数は徐々に増えていきます。疣贅は一つひとつが大きくなり、多発すると融合していきます。疣贅ができやすい職種があることも分かっており、精肉や鮮魚の処理にかかわる仕事をしている人は、手の疣贅が多いといわれています。常に水を触っていることから皮膚表面が柔らかくなっており、細かい傷も多いことから手からHPVが感染しやすく、疣贅の発症率が増えてしまいます。

青年扁平疣贅(HPV-3,10,24,27,28,29)

多発することが多く、平べったいいぼであることが多いです。おでこや手の甲によく見られます。一部融合したり、線状に並ぶこともあります。治る前にいぼが赤くなってかゆくなることがあります。

色素性疣贅(HPV-4,60,65)

黒い色素沈着を伴ういぼです。別名「黒いぼ」とも呼びます。

ミルメシア(HPV-1)

手掌や足底に見られ、固く盛り上がっているいぼです。中心がくぼんでいることが特徴です。治療に時間がかかることが多く難治性です。足底にできた場合には痛みが出ることが多いです。魚の目と勘違いされることが多いです。

点状疣贅(HPV-60)

足の裏に複数できる小さくざらざらした白いいぼです。

尖形コンジローマ(HPV-6,11)

陰部や肛門周囲に鶏冠状、あるいはカリフラワー状にできるいぼで、性感染症の1つです。潜伏期間は3~6ヵ月くらいで、一部でいぼが皮膚がんの原因となることがあります。保険適用の外用薬(イミキモドクリーム)がよく使われます。

ボーエン様丘疹症(HPV-16)

外陰部、肛門周囲、粘膜などに多数見られる褐色~黒色の扁平ないぼで、皮膚がんの原因となる可能性があるので注意が必要です。性感染症の1つです。長期間放置するとボーエン病、有棘細胞がんなどの原因となります。前がん病変とも考えられますので、通常のいぼよりもより確実に取り切ることが必要となります。炭酸ガスレーザーによる治療がよく効きます。

老人性疣贅(脂漏性角化症)

中高年の顔などによくできる茶色や黒色の盛り上がったシミのようないぼです。「老人性いぼ」とも呼ばれ、紫外線が原因と考えられ、60歳以上ではほとんどの人に見られます。顔やこめかみに多く、胸元など日光があたる部位によく見られます。炭酸ガスレーザーが非常によく効きます。液体窒素による冷凍凝固術にて治療することも可能です。

アクロコルドン(首イボ、脇イボ、胸イボ)

首やわきなど摩擦されるところにできる皮膚の突起状のイボです。30歳頃から発症しはじめ、多発することが多いです。小さいものは手術やハサミで切ることが可能であり、液体窒素を使うこともあります。多発していて美容面も考慮する場合は炭酸ガスレーザーも非常に良い適用です。

伝染性軟属腫(水いぼ)

子どもに多く、伝染性軟属腫ウイルスによって起こる、人にうつる皮膚感染症です。直径2~5mm大のドーム状に盛り上がったできもので、大きくなると白色で光沢を帯びて中央が臍のように小さくへこみます。痛みやかゆみなどの自覚症状はないことが多いですが、乾燥肌やアトピー性皮膚炎の方などでは、かゆみで湿疹を悪化させてしまうことがあります。プールやお風呂の水で感染することはなく、裸で触れ合ったり、ビート板や浮き輪を介してウイルスが伝播します。

いぼとよく似た病気

ほくろ

「色素性母斑」のことです。基本的には単発で発生し盛り上がりが見られます。たとえば、洋服を脱ぐ時に引っかかる、体を洗う時に爪があたって血が出ることがある、まぶたにあって視界の邪魔になる、髭を剃る時に引っかかる、皮膚がんの可能性がある、など疾患としての問題がある場合が治療の対象となります。

皮膚線維種

手足に好発する、黒~褐色の固いしこりのようなできものです。虫さされや外傷がきっかけで出現することもあります。

神経線維種

末梢神経から発生する良性の皮膚腫瘍です。レックリングハウゼン病(神経線維腫症I型)において多発することでも知られています。健常な方でも単発で発生することがあり、Miescher母斑と似ていることがあります。

軟性線維腫

首やわき、陰股部などの摩擦しやすい部分によく見られる、肌色でいぼに似た、表面にシワのある隆起性の病変です。加齢や摩擦に伴って、徐々に増えてきます。首周りにできる小さいものは「アクロコルドン」と呼ぶことがあります。炭酸ガスレーザーや液体窒素による冷凍凝固術で治療を行います。

基底細胞がん

顔面によくできる皮膚がんで、最も頻度の高いものです。いぼと酷似するものもあり、皮膚生検なども考慮しながら、診査・診断を行います。臨床的には、「結節・潰瘍型」、「表在型」、「斑状・強皮症型」、「破壊型」、「Pinkus型」などに分類されます。ダーモスコープと呼ばれる皮膚の顕微鏡で検査を行います。ダーモスコープで観察すると、樹枝状血管、松葉状構造、葉状構造などの特徴的な所見が見られます。手術的に完全に切除する必要があり、場合によっては総合病院・大学病院に紹介となることがあります。

悪性黒色腫(メラノーマ)

最も注意すべき皮膚腫瘍です。転移しやすく、命にかかわる皮膚がんのひとつです。放射線治療や化学療法の効果が良くない、予後の悪い疾患です。そのため、早期に発見し、確実に治療を行うことが重要です。日本人では、足底に多く発生します。もし診断された場合は、速やかに大学病院やがんセンターなどを紹介させて頂きます。

日常生活の注意点

いぼを触った手で別の部位(特に皮膚が荒れていたり、キズがある部位)を触ったりすることで感染が広がるため、むやみに触らないようにしましょう。感染力は強くないため、プールやお風呂などを控える必要はありません。下記のことに十分注意してください。

①皮膚を清潔に保つ

毎日シャワーを浴びて肌を清潔に保つことは重要です。特に、手足は丁寧に洗ってしっかり乾かすよう心がけましょう。

②公共の場所での注意

プールやジムのシャワーなど、公共の場所でビーチサンダルを使用し、裸足で歩かないようにしましょう。

また、公共のタオルや靴は共有しないことが重要です。

③皮膚の健康を保つ

肌のバリア機能を保つためには、保湿が大切です。また、傷ができたらすぐに消毒して清潔に保つことが重要です。

④免疫力を高める

バランスの取れた食事や十分な睡眠を取り、免疫力を高めることがいぼの予防に役立ちます。

⑤他人のいぼに触れない

他人のいぼに直接触れないようにし、感染を防ぎます。

これらの対策を実践することで、いぼの感染リスクを減らすことができます。

スキンケア

いぼ(尋常性疣贅)は皮膚の小さな傷からヒトパピローマウイルスなどの病原体が侵入することによって引き起こされます。このようなウイルス感染を完全に予防する方法は現在のところありませんが、角質層の構造が乱れることによって皮膚のバリア機能低下が生じると感染が起こりやすくなるといわれています。そのため、いぼを予防するには、皮膚の保湿を心がけるなど、バリア機能をキープするケアを行うことが大切です。また、サイズが合わない靴や強い筆圧なども胼胝や鶏眼の原因となるため注意が必要です。一般にいぼは痛くもかゆくもありませんし、そのまま自然と治ってしまうこともある病気です。病院に行かずに様子を見てしまう方も多いと思います。しかし放置しているうちにご自身の体の他の部位への感染が広がったり、一個一個のいぼが大きくなってしまう場合もあります。さらにはご家族やご友人にうつしてしまう可能性も否定できません。そのため、いぼを見つけた場合には早めに医療機関を受診されることをおすすめします。加齢によるいぼ(脂漏性角化症や軟性線維腫)は感染性がないため放置しても差し支えありませんが、見た目が気になる場合や衣服・タオルなどに引っかかって日常生活に支障がある場合には、早めに治療する方が良いでしょう。気になるいぼがある方は、ぜひ一度医療機関を受診しましょう。

当院の治療方法

一口にいぼといっても、いぼの種類・大きさや数などの病状・通院できる頻度・年齢など、どの治療が適しているかは患者様ごとに異なります。そのため当院では、いぼの治療を開始する際に、患者様ごとに適した治療法を検討し、ご提案しています。

液体窒素を用いた冷凍凝固療法

冷凍凝固療法はマイナス196℃の液体窒素をいぼに当てて凍結させる方法です。尋常性疣贅や脂漏性角化症などのいぼに対する治療法として最も一般的で汎用されており、保険適用となります。治療自体が簡単で何度でも繰り返せるということもあり、広く用いられています。冷凍と解凍を数回繰り返すことでダメージを与え、できものを壊していきます。

治療の回数を重ねると、茶色い色素沈着を生じることがあるので注意が必要です。詳しく述べると、凍結によっていぼの組織が壊死すると、数日でその部分が水疱化し、徐々にかさぶたになり、最終的に脱落して傷になります。傷が治癒すると正常な皮膚が出てきますが、いぼが残っている場合は約2週間ごとに同様の治療を続けます。冷凍凝固療法は高い効果が見込め、体へのダメージが少ないことがメリットです。

できるだけ強く当てた方が、結果としていぼの治りは良いことが多いです。治療後は当日から入浴可能で、絆創膏やガーゼで保護する必要もありません。足の裏や爪周囲のいぼは難治で、数十回の治療を必要とすることも珍しくありません。ただし3ヵ月ほど治療を続けても治りが悪い場合は、別の治療法に切り替えたり、他の治療法と併用することも検討します。

いずれの方法でも液体窒素を当てる強さや時間は、いぼができている部位・大きさ・厚さ・形状によって微調整をしています。液体窒素を患部に当てる際には、綿棒を使う方法、スプレーで当てる方法、鑷子(せっし)(ピンセット)でつまむ方法などがあります。それぞれについて詳細を解説します。

冷凍凝固療法の種類

- 1

-

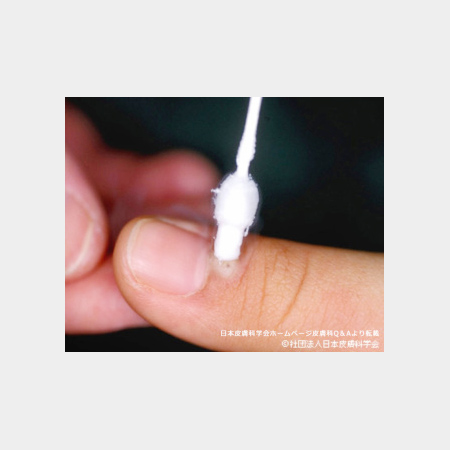

冷凍凝固療法:綿棒法

実際の医療現場では、綿棒を使うのが最も一般的です。

綿棒にマイナス196℃の液体窒素を染み込ませ、5~30秒ほどいぼに当て続けて、患部を凍結させます。

綿棒を使うメリットは、ピンポイントに小さないぼを狙って治療できることです。

いぼが大きい場合には、綿棒の先端にさらに綿を巻きつけて補強したものを使うこともできます。

綿棒を使えばどんな大きさのいぼでも治療することが可能です。

デメリットは当てる時の痛みが強いことです。

小さいお子様には、あまり向いていない治療方法ともいえます。

治療後も液体窒素を当てた部分には数日ほど軽い痛みや腫れが続くことがあり、ひどいと大きな水ぶくれや血豆ができ、皮膚に色素沈着を起こしてしまうこともあります。

- 2

-

冷凍凝固療法:液体窒素スプレー

液体窒素をスプレーで当てる方法です。

液体窒素をスプレーで当てる方法です。

スプレーを使うとピンポイントで当てる範囲や強さを調整しづらいというデメリットがありますが、痛みが少ないので、お子様でも続けやすいというメリットがあります。

- 3

-

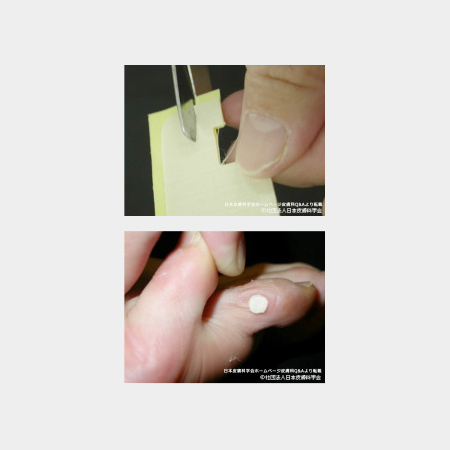

冷凍凝固療法:鑷子(せっし:ピンセット)法

軟性線維腫によく見られるような有茎性(頭でっかちのような形)のいぼの場合には、鑷子を使う方法も有効です。

この方法では、液体窒素につけて冷やした鑷子でいぼの茎の部分をつまみ、集中的に冷却します。

これによって、病変を根元から効率良くダメージを与え取り除くことができます。

トリクロロ酢酸法

強い酸でいぼ組織を腐食させ、壊死させます。痛みを最小限に抑えることができます。

- 痛みがほどんどない

- 水ぶくれになることがほとんどない

サリチル酸軟こう塗布による治療

塗り薬でいぼをふやけさせて、徐々に取れるのを待つ治療です。

- 各真層の剝離や殺菌作用がある

- 角質をやわらかくする

ヨクイニン内服による治療

ハトムギの成分である「ヨクイニン」という漢方薬を服用することで、皮膚の免疫力を高めて、いぼの改善をはかる方法です。即効性はありませんが、頻繁に通院できない患者様、痛みに弱いお子様には適しています。

- 体の水分バランスを整える

- 比較的副作用が少ない

炭酸ガスレーザー

炭酸ガスレーザーは、水分に反応し熱に変換されるレーザーです。炭酸ガスレーザーを照射することで、いぼの体積を大幅に減少させることができ、特に巨大ないぼを小さくしたいときに用います。局所麻酔を使用しての治療のため、治療中は痛みはありませんが、局所麻酔自体が部位によっては非常に痛みを伴います。

- 止血効果があり出血が少ない

- 施術後の回復が早い

電気焼灼法

いぼに電流を当てて焼き切る治療法です。通常一回で完治しますが、場合により冷凍凝固療法と同じく、複数回にわたる治療が必要となることもあります。また、電気焼灼法は跡が残りやすいため、足の裏など目立ちにくい部位に用いられるのが一般的です。電気の代わりにレーザーを用いて焼灼する方法もあります。

- 周囲の皮膚へのダメージが少ない

- 局所麻酔が必要

料金

電気焼灼法

| 内容 | |

|---|---|

| 電気焼灼法 | 保険適用 |

※表示金額は全て税込です

手術

悪性腫瘍が疑われる場合や、冷凍凝固療法などを繰り返しても何度も再発する症例などでは、いぼ(疣贅)の周囲の正常な皮膚を含めて切除する手術を行うことがあります。病理組織学的検査を施行して確定診断をすることもできます。

- 病理組織検査で確定診断ができる

- 局所麻酔が必要

料金

手術

| 内容 | |

|---|---|

| 手術 | 保険適用 |

※表示金額は全て税込です

よくあるご質問

痛くないいぼの治療はありますか?

飲み薬(漢方薬のヨクイニン)や塗り薬、貼り薬(スピール膏)などを用いて自宅で行う治療法があります。また、医療機関にて定期的にトリクロロ酢酸という薬品を用いて、いぼを壊死させる目的で通院加療で行う方法もあります。もっとも、いぼの部位や状態によっては適用にならない場合もあります。

どうしていぼになるのですか?

いぼは、ヒトパピローマウイルスというウイルスの一種が皮膚に感染してできます。感染原因としては、ヒトからヒトへという直接的接触と、プールや足拭きマット、スリッパなどを介した間接的感染もあります。ウイルスの潜伏期間は1~6ヵ月と長く、原因がよく分からないことが多いです。ヒトパピローマウイルスには多くの種類があり、その種類によってどのいぼになるかが決まります。通常のいぼ以外にも、青年扁平疣贅、尖形コンジローマ、ボーエン様丘疹症などもヒトパピローマウイルスの感染症となります。

いぼの治療は保険が効きますか?

- まぶたにあって視界の邪魔になる場合

- 髭を剃る時に引っかかる

- 洋服を脱ぐ時に引っかかる場合

- 大きないぼで、手術的に切除した場合

- ウイルス性のいぼが疑われ治療が必要な場合

- 皮膚がんの可能性が否定できない場合 ※美容目的の場合で、炭酸ガスレーザーを利用する場合などは一部保険適用外になることもあります。

いぼからがんになることはありますか?

いぼの原因であるヒトパピローマウイルスによる感染症は、子宮頸がんなどのがんの原因となることが良く知られています。現在ヒトパピローマウイルスは100種類以上確認されていますが、その中でがんの原因となりうる種類はある程度判明しており、通常の種類ではがんの原因になることはほとんどないといえますので、ひとまずご安心頂いて大丈夫です。ただし、ボーエン様丘疹症や尖形コンジローマは、発がん性の高いウイルスが感染している可能性がありますので、きちんと治しきることが大切です。

いぼは1回の治療で治りますか?

いぼ(尋常性疣贅)はヒトパピローマウイルスの感染により生じますので、患部から完全にウイルスが排除されるまで再発を繰り返します。液体窒素などで治療していぼが小さくなっても、完治する前に治療を止めてしまうと、しばらくすると元の大きさに戻ってしまいます。したがって、いぼのできている場所や大きさ、個数などによっても異なりますが、通常1回の治療で治ることはありません。1~2週間毎に繰り返し治療を行います。足の裏の大きないぼや、手足に多発しているいぼでは、治療に数ヵ月を要する場合もあります。時として治療に時間を要する病気ですが、放置すると大きくなったり、数が増えたりして、さらに治りにくくなってしまいますので、早い段階から定期的に通院して治した方が良いでしょう。

いぼは自然に治りますか?

いぼは時に自然消退することがあります。これは体内にヒトパピローマウイルスに対する抗体ができたことにより、免疫反応でいぼが自然に消えていく現象です。もっとも、体の中に抗体ができるまでには、通常長期間(数ヵ月~数年)を要し、その間にいぼは成長・増殖を続けます。中には10年以上いぼが治らない人もいますので、自然消退を期待するよりも、きちんと治療した方が良いでしょう。