まき爪

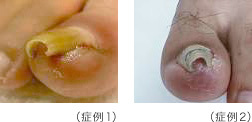

「まき爪」とは、爪の両側あるいは片側の端が内側に向かって強く巻まき込んだ状態の変形のことを指します。

これにより、爪が皮膚に食い込み、痛みや炎症、腫れを引き起こすことがあります。足の親指によく見られます。まき爪の縁は、爪の下や周りの皮膚を傷つけやすく、細菌感染も重なると、ひどく炎症を起こした状態である「爪周囲炎」を起こしてしまいます。

足の指先に痛みを感じたり、靴を履いての歩行時に痛みが強くなり、歩きづらくなることもあります。

また、爪を切りにくくなることもあります。

また、まき爪を短く切りすぎてしまうと、爪の端が周りの皮膚に深く食い込みやすくなり(陥入爪)、炎症による腫れや赤み、痛みがより強くなります。

生活に支障がある時は、早めに医療機関を受診しましょう。

一方、「陥入爪」とは、爪の先端が周囲の皮膚に刺さって炎症を起こした状態です。

まき爪があると起こりやすいのですが、まき爪がなくても起こります。症状が進むと爪の横に肉が盛り上がり(不良肉芽)、容易に出血します。

このような状態になってしまったら、早めに医療機関を受診しましょう。

原因

まき爪や陥入爪が起こる原因には様々なものがあります。

主には、爪に加わる力のバランスが崩れてしまうことです。間違った爪の切り方、足に合わない靴の着用、歩行不足、遺伝的要因などが挙げられます。

爪が横から強く圧迫されたり、逆に爪が下から受ける力が弱くなったりすると、爪の端が内側に向かって巻いてしまいます。

まき爪や陥入爪が起こる原因

足に合わない靴は避けましょう

先端が窮屈な靴や足の形に合っていない靴を長時間履くと、爪が靴によって圧迫され続け、爪が折れ曲がりやすくなります。ご自分の足にきちんと合った靴を選びましょう。

足の指に力がかからない状態が続いている

高齢者や病気療養などの理由で、足に体重が加わる機会が少ない人や、足の指を地面につけないまま歩行する人(浮き指)はまき爪になりやすいといわれています。

歩行時に、足の指が地面からの力を受けることで、爪の形はアーチ型に保たれます。この力が不足することによって、爪が丸く変形してしまうと考えられています。

また、元々足の変形がある場合も、足の指に正しい方向から力が加わらないために、まき爪になりやすくなります。

間違った爪の切り方

爪を短く切りすぎると(深爪)、爪の両端が皮膚に埋もれやすくなり、爪の両端が皮膚に押されることでまき爪が進行しやすくなります。深爪をすると爪の端が十分に切れず、「とげ」ができます。

この状態で幅の狭い靴を履いたり、ぶつけたり、激しい運動をすると爪のとげが刺さり化膿してきます。

その他

爪の水虫(爪白癬)や骨のできもの、内服中の薬剤などが影響する場合もあります。

日常生活の注意点

陥入爪の一番の予防策は「深爪をしない」ことです。

正しい爪の切り方とは、爪をまっすぐに切り、角を少し丸く整えることが重要です。足の爪を切る時に、爪の先を少しだけゆび先より出るように残し、爪を四角く切ってください(スクエアオフカット)。深爪を避け、爪の端を切りすぎないようにしましょう。

足の爪は3週間から1ヵ月に1回程度切るのが理想です。頻繁に切りすぎると深爪の原因になりますので、ご注意ください。

適切な靴の選択も大事で、足に合った靴を選び、爪に過度な圧力がかからないようにしましょう。

つま先に余裕がある靴として、足指の上部分に余裕があり、つま先に1〜1.5cm程度の余裕がある靴を選びましょう。靴を履く際には、踵部分で床をコンコンと叩いて足首を靴に密着させ、靴ひもでしっかり固定します。

また、合わないサイズの靴を履き続けたり、激しい運動をしたりするのも避けましょう。

歩行習慣の見直しをして、足の指に適度な力がかかるように、正しい歩き方を心がけましょう。足指を使う歩き方として、つま先が正面を向くように足を前に出し、踵から着地して足の裏全体に重心をかけます。親指でしっかりと地面を蹴るように意識しましょう。

まき爪は放置すると症状が悪化することがあるため、早めの対処が大切です。

爪のトラブルを予防するため、普段から足のお手入れ(フットケア)を行いましょう。毎日きちんと洗い、清潔に保つことが大切です。

まき爪になると、爪の周りや爪の下に古い角質や汚れが溜まりやすくなります。これが痛みや炎症の元になることもあります。足を爪の先まで擦りすぎず、丁寧にきれいに洗いましょう。週に2~3回、足用のブラシでブラッシングを行いましょう。

また、爪や爪の周りの皮膚が乾燥すると、爪が割れたり、ささくれができやすくなります。爪には皮脂による保護膜がないため、乾燥しやすくなっています。

保湿ケアも大事です。爪が乾燥すると外からのダメージに弱くなり、変形しやすくなります。

入浴後などにハンドクリームやボディクリームで、皮膚と同じように爪を保湿しましょう。

治療方法

保護法:テーピング法、コットンパッキング法、ガター法

テーピング法

爪が皮膚に食い込むのを防ぐためにテープで固定します。

コットンパッキング法

爪と皮膚の間にコットンを挟んで、爪の食い込みを防止します。痛みがある時や症状が軽い場合、これらの方法で爪を浮かせることができます。

ガター法

医療用プラスチックチューブを爪の側面に挿入し、爪と皮膚の間に空間を作り出します。

爪甲除去法

肉が盛り上がり化膿しているときには、爪をやや大きめに斜めに切り、爪のとげが刺さらないようにします。

場合によっては局所麻酔を行います。

爪矯正法:ワイヤー法、クリップ法、プレート法

ワイヤー法

爪の端にワイヤーをかけて爪を持ち上げる矯正方法です。VHO式やマチワイヤー式などの種類があり、ワイヤーが真っ直ぐに伸びようとする力を利用して爪を平らに矯正します。その利点は、痛みがなく、問題が発生した場合には取り外しや挿入が容易で時間もかからないことです。

クリップ法

爪の端にクリップを装着して爪の形を整えます。

プレート法

症状が軽い場合に爪の表面にプレートを貼って爪を矯正する方法です。

爪が短すぎる場合は、人工的に爪を作製することもあります。

痛みが無く、通院も頻繁ではないので最初の治療としてはおすすめです。

フェノール法

陥入爪に対する日帰りの手術法です。

炎症が起きている状態でも施行できます。対象とする指に、局所麻酔を行います。爪の縁を爪の根っこから切除して爪の幅を狭くします。その後、爪の根っこ(爪母)にフェノールという薬品を塗ってしばらく待ちます。薬品を中和後、洗浄して終了です。術後の痛みが軽いのが利点です。

まれに小さな爪が再生したり、爪の伸びる方向が変わることがあります。直視して爪母を腐食させられる訳ではないので、再発の可能性があること、正常の爪母や爪床がフェノールの影響を受けて爪が変形するリスク、感染が残存してしまうリスクがあります・術後は、爪の幅が若干細くなりますことをご了承ください。

※保険診療となります。

爪母切除術

巻き込んでいる爪の一部または全部を爪母ごと切除する手術です。重度のまき爪に対して行われることが多く、再発を防ぐ効果がありますが、痛みが強いことがあります。

対象とする指に局所麻酔をします。爪の縁を爪の根っこ(爪母)から切除して爪の幅を狭くし、その後皮膚を縫合します。術後は1~3週間で糸を抜きます。フェノール法と比べて、爪の根っこの切除範囲を限定することができますが、出血は多少多くなります。術後はしばらく痛みが続きます。まれに爪の根っこの細胞が再生すると、小さな爪が伸びてくることがあります。

※保険診療となります。

よくあるご質問

まき爪と陥入爪の違いは何ですか?

まき爪は、爪が内側に巻き込んでいる状態を指し、必ずしも皮膚に刺さっているとは限りません。

一方、陥入爪は爪の端が皮膚に食い込み、炎症や痛みを引き起こす状態です。

まき爪や陥入爪は自然に治りますか?

軽度のまき爪や陥入爪は自然に治ることもありますが、痛みや炎症が続く場合は医師の診察を受けましょう。

まき爪や陥入爪の治療にはどのくらいの時間がかかりますか?

治療の種類や症状の程度によりますが、保存的治療の場合は数週間から数ヵ月、外科的治療の場合は手術後の回復期間を含めて数週間から数ヵ月かかることがあります。